探访“南京大屠杀”的记忆

在历史与当下之间的徘徊与犹豫

*The English version of this article is here, and the Japanese version is here.

*此游记是基于作者今年2025年4月底访问南京时的经验所撰写。

1. 前往南京

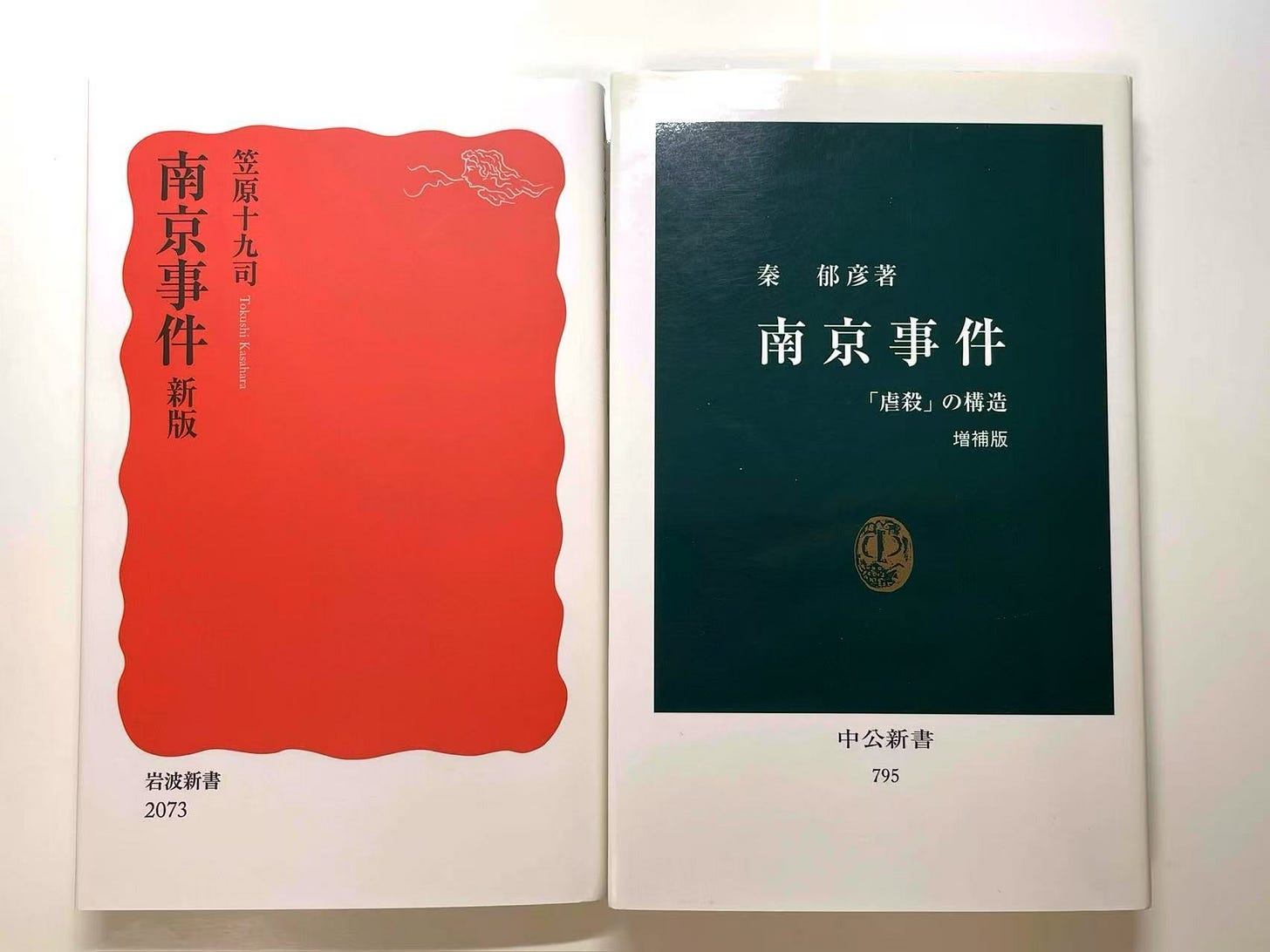

在开往南京的高铁中,为了做好准备能更好理解我即将访问的城市的历史,我打开了一本书:秦郁彦《南京事件——“屠杀”的构造》(原题为『南京事件:「虐殺」の構造』),一位日本历史学家所著的关于南京大屠杀的书籍。我当时手头还有另一本书,是笠原十九司的《南京事件》。秦和笠原的这两本同名书,在日本经常被视为南京大屠杀研究的代表著作。为了以严密的方式考察历史,秦主要以考证日方的正式官方文件和指挥官、士兵等人员的日记的方式来还原1937年日军占领南京后在这个城市发生的事情。相比,笠原的《南京事件》概括的资料更全面,他不仅使用了日方的官方文件,也参考了被害者的证言等更广泛的资料。还有,相比秦的著作对俘虏和败残兵的杀害的论述较多,笠原的著作用大篇幅涉及了对平民的杀害和强奸、掠夺等加害。两者对死者的立场也有差距。相比秦推算死者数为4万,笠原的则是十数万,甚至20万以上。两者数字的差距经常被视为日本国内南京大屠杀研究的两个不同立场的象征。但是,两者都是以历史研究为职业的历史学家,从他们在书中展开的对史料的严谨考证和论述,我认识到,作为一般读者,我们需要倾听、参考这些专家们的分析。

(笠原十九司与秦郁彦的同名著作《南京事件》)

因为在高铁上的时间有限,我主要阅读秦的著作。而在访问南京之间和之后的期间,阅读了笠原的著作。

如众所周知,为了避免站后的审判,日本军方和政府烧掉了大量的文件,所以所剩的文件(不管是官方记录还是个人的日记)并不多。但是,尽管如此,从剩下的文件我们还是可以看出,从对败残兵和俘虏的处刑到对一般市民的残杀、强奸、掠夺,日军在南京的所作所为的规模和残忍度都超乎任何人所能容忍的程度。

「被枪决的俘虏大约有两千人,(……)由于被浇了汽油,尸体发出噼里啪啦的声音在燃烧,气味就像烤秋刀鱼。在海浪拍打的岸边,血流成河,尸体横七竖八。让我大吃一惊的是,在浪边一具尸体旁竟还有一个人,面朝这边,睁开双眼,眨了眨眼睛,似乎在怒视着这边……他的眼睛睁得大大的,仿佛满含诅咒地看着我[1]。」

——佐佐木(战地邮政长官)

「过境部队的掠夺行为极其严重,作为皇军,实在羞耻之至[2]。」

——远藤三郎(前中佐)

「关于我军在南京的暴行有详细报告。掠夺、强奸,惨状惨不忍睹。唉,难道此乃皇军?[3]」

——石射猪太郎(前东亚局长)

看到这些属于“加害者”方的人物留下的证言时,我不得不感到,在日本的那些否认南京事件、将其斥为“虚构”的历史修正主义者的矛盾。他们嘴上高唱国家和民族的重要性,却对自国人内心的耻辱与罪恶感充耳不闻,任由这些记忆被搁置。他们的这种姿态,简直是一种令人作呕的麻木不仁。反对“自虐史观”是日本极右的口头禅,但我不禁想问,那些否定“自虐史观”的人,是否意识到他们实际上是在压迫他们视为同族人的精神?他们缺乏的是觉察这种悖论的理性,还是勇气?

即使是从加害者之言中也可以铁案如山地确认在这片土地上曾发生的惨剧。确认了这一点之后,我意识到,我有道德义务,要去倾听在这场事件中真正受伤的人的声音。但是本来,倾听受难者之声、抚慰受伤的灵魂,是作为“人”最基本的义务。我深切意识到,这场事件是如何被政治化的,而我自己的思考又被这种政治化深深影响。我对此感到无比的羞愧。

虽然阅读只不过是与文字接触,但即便只是通过文字,看到如此血腥惨烈的描写,会给人带来巨大的不适感。随着在书中追寻这段历史,我的内心逐渐被一种难以言喻的不安所笼罩,而在整个旅程中,我一直能感觉到一种隐隐的头疼。

2. 与南京城的邂逅

四个小时的高铁旅程之后,我与朋友抵达了南京南站。一下车,我立刻打开了高德地图,确认前往酒店的路线。当我看到南京这座城市的地图时,不禁再次感受到一股难以言喻的不安和隐隐约约的头疼。在列车上阅读的关于南京事件的书籍(尤其是秦的著作)中有一张南京城的地图。不知不觉,在南京发生的一个一个血腥事件和这张地图的图像在我心目中结合在了一起。

南京市的中心,与北京等中国其他大城市相比,并不是特别大。因此,一旦知道了在这座城市曾经发生的惨剧,任何一处角落,都可能让我回想起曾经发生的暴力和血腥。但是,这种现象不仅仅限于南京。任何城市,都有可能过去经历过惨剧。以我长大的日本为例,在八十多年前的那场战争中,多数城市遭遇了空袭,因此日本的每一座城市都可能曾经充斥着人们的哭喊之声。在你了解这些历史之前,这些街景只不过是个日常的风景。然而,一旦你在学校或者各种博物馆学习了这些历史之后,过去便与现在交织,一种之前从未意识到的记忆会缠绕于你的脑海里。

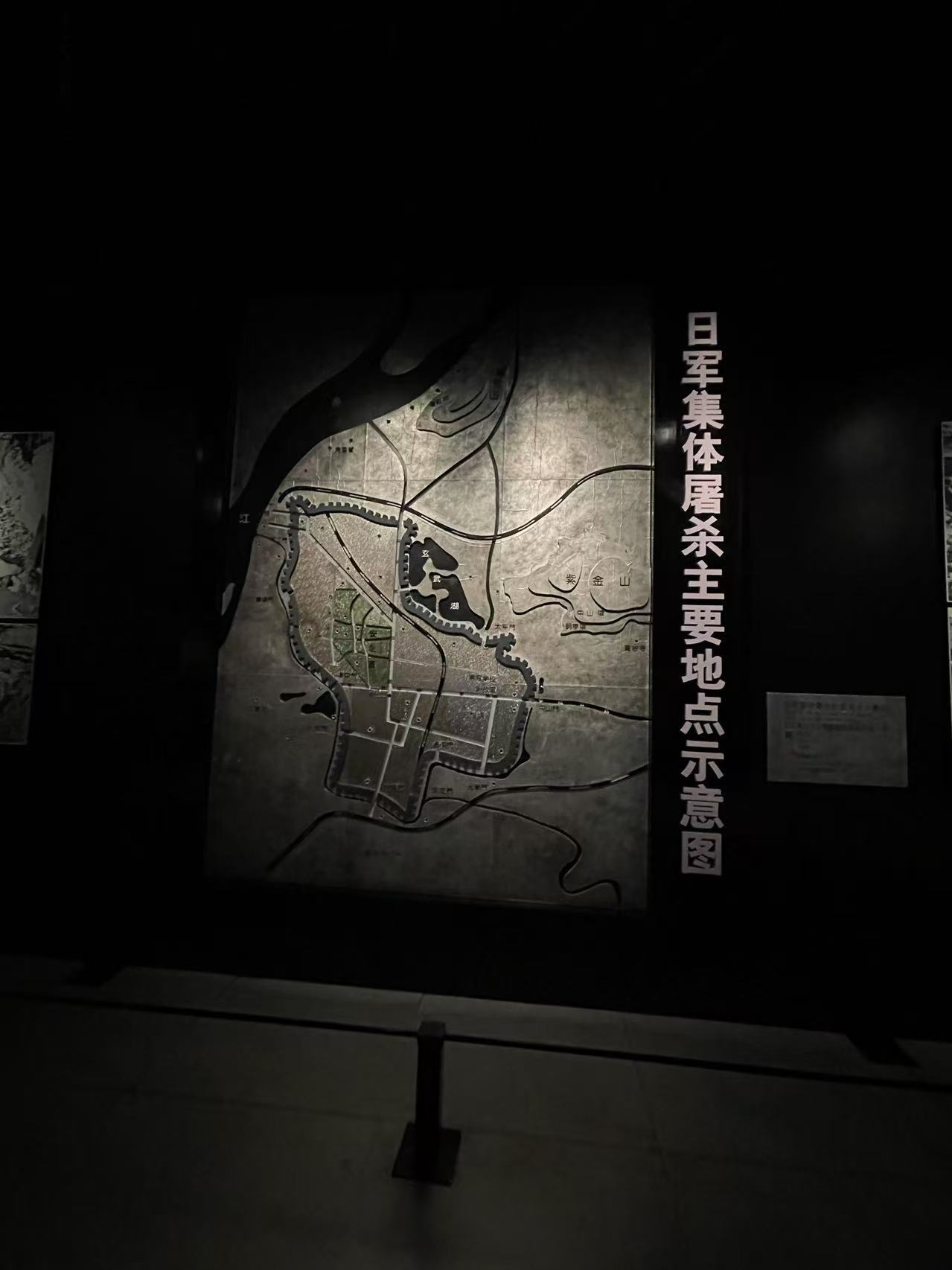

南京本身是一座非常美丽的城市。古老的城墙与旧城区、保留着民国风貌的街景与建筑、以及盐水鸡、南京烤鸭等美食,魅力可谓举不胜举。前往侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆(以下,简称为“纪念馆”或者“南京大屠杀纪念馆”)的前一晚,我和朋友们为了亲眼看一看从明清时期保留下来的南京古城墙,深夜骑着共享单车出发了。我们首先前往了离我们住宿不远的,位于市东南部的武定门。然而时间太晚,通往城墙上的通道已关闭,我们便改定原本计划,绕城墙骑行了一会儿。当我看到在夜色中矗立的城墙时,不禁回想起日军占领南京后在城墙上拍照的照片。骑行途中,我也想起在南京保卫战中,许多战斗正是沿着城墙发生的。在中国军队决定撤退后,大量士兵逃入城中,脱下军装,试图混入普通市民之中,而日军则以“扫荡”为名进入城内,对俘虏进行杀戮,甚至对平民展开了掠夺、强奸、屠杀等暴行。后来,日军高层试图限制士兵进入城中,但已尝到掠夺和强奸“甜头”的士兵依然源源不断进入城内(这在某种程度上也与当时部队缺乏粮食有关)。想到自己脚下的土地,也许正是当年被鲜血染红之地时,在夜晚的清凉空气中的南京城墙突然开始散发出一种诡异的气息。仿佛整座城市化为黑夜,默默地凝视着我。后来再次翻看秦的著作时,我发现有日军从我曾走过的武定门进入城内的记载。而我后来在纪念馆也得知,我所骑行经过的那段城墙、以及虽然没有亲自经过但在离武定门不远处的中华门外,曾发生过大规模屠杀事件。

3. 造访纪念馆

我清楚地记得,前往纪念馆的那一天,与之前在南京逗留的日子截然不同,天气阴沉、灰蒙蒙的。和朋友匆匆赶往纪念馆时,尽管只是比原定计划稍稍晚了一些,我的心中却不知为何泛起一股挥之不去的不安与压抑。

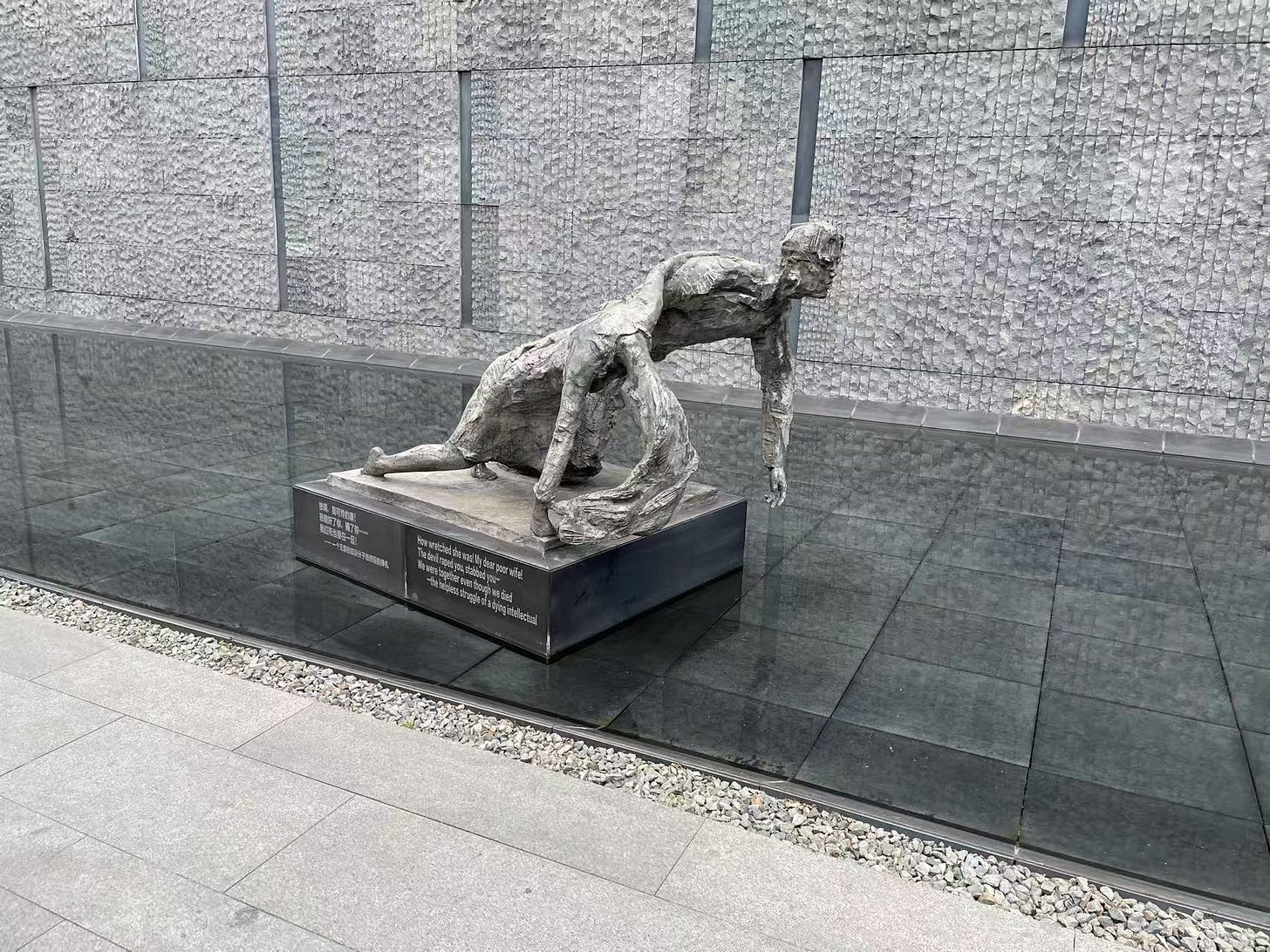

到达纪念馆后,首先映入眼帘的是一座巨大的雕像:一个母亲怀抱着其死去的孩子,仰天悲号。虽然事先已知晓这尊雕像的存在,但当真正站在其面前时,仍被它的气势所震撼。此外,馆中还有数件以受害者经历为主题的雕塑作品。

进入建筑物后,首先迎面而来的是一间记录着遇难者与幸存者姓名的房间。看着这些名字,我深感到这座主馆肩负的最重要使命之一是悼念亡灵,抚慰幸存者的创伤,并将他们的声音传递给后世。在这里,历史不仅仅是冷冰冰的事实,而是承载了人们情感与伤痕的厚重记忆。

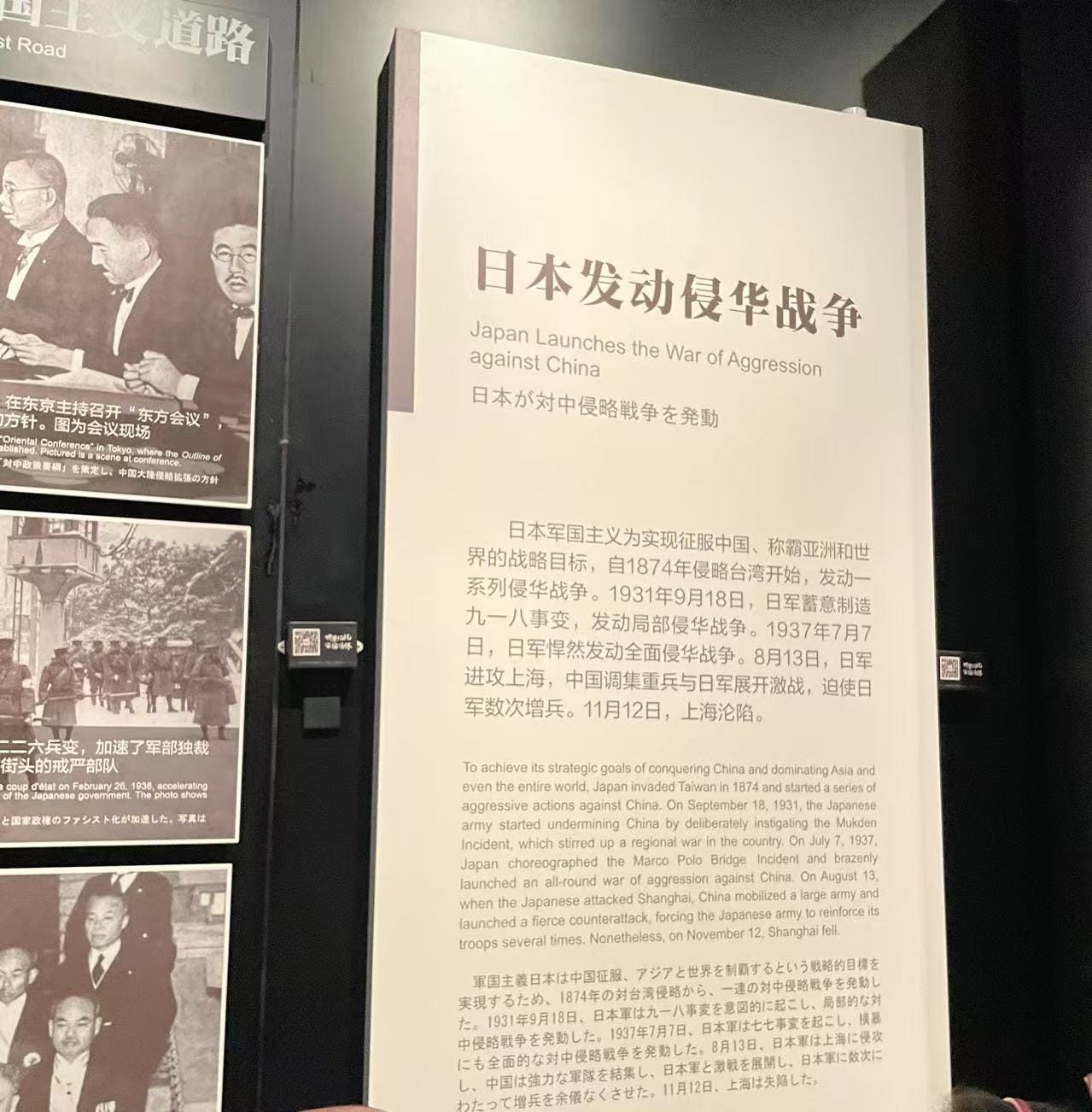

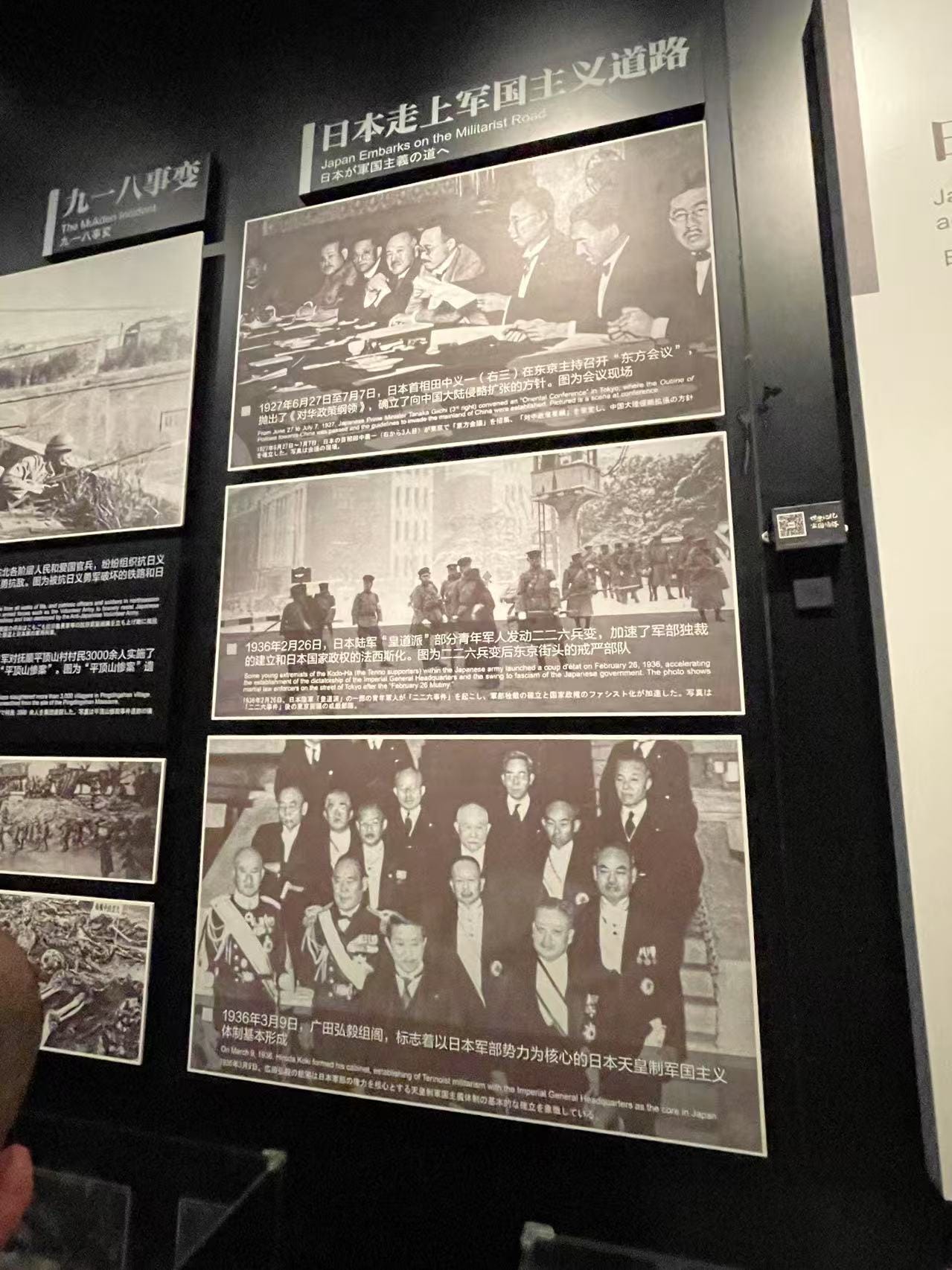

纪念馆的展览内容与中国其他与日中战争相关的博物馆相似,首先从历史背景的介绍开始。那种在中国的博物馆中常见的叙事框架——日本自明治以来长期怀有征服中国乃至亚洲(甚至世界)的野心——在这里也得以呈现。每当看到这种表述,我总不禁思考:此处所说的那个简化为统一整体的“日本”,到底具体指的是谁、是什么?显然,这种宏大的主语遮蔽了一些本质性的问题[4]。

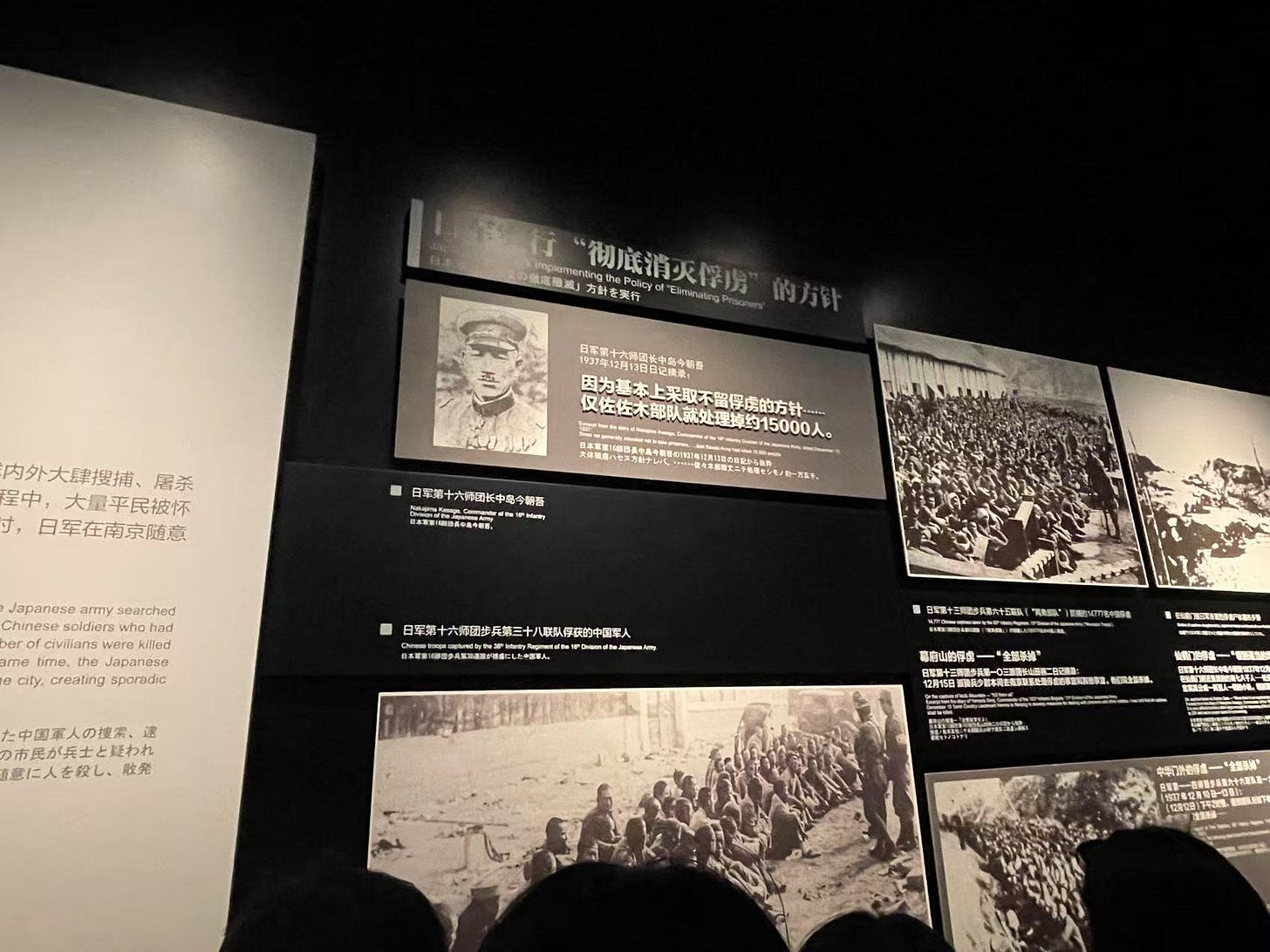

随后,纪念馆的展览内容变为详细介绍通往大屠杀的南京局势演变的过程:在南京的空袭、围绕南京战役的中日双方部队编制、南京激烈的战斗、国军的撤退、南京的沦陷、以及之后日军对俘虏的屠杀与对城内的扫荡等。这些历史进程,我基本从秦与笠原的著作中已经有了了解。但当我再次透过大量照片与证言以视觉形式目睹这一切时,内心不禁涌现出一种苦涩而无力的感受,仿佛只能眼睁睁地读着一部正朝着惨烈结局稳步推进的悲剧小说。尤其是在关于日军对南京城实施空袭的部分,展馆设有再现轰炸声音与破损建筑的展区,让我这个本只是旁观者的自己,仿佛被强行卷入了历史现场之中。

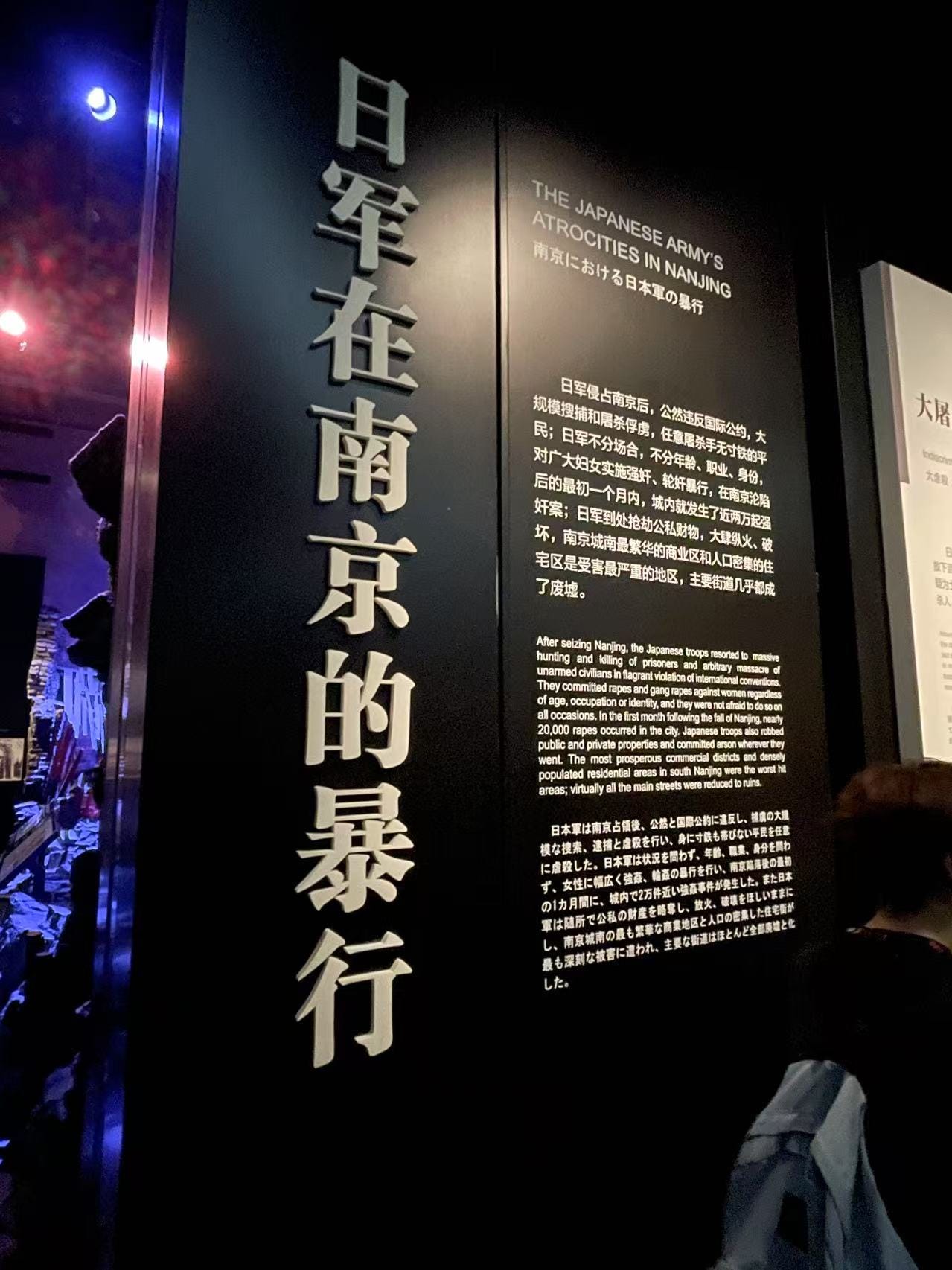

当我来到了“日军在南京的暴行”展区时,整个展馆的气氛显得更加肃穆。展示内容包括日军对俘虏的屠杀、在所谓的“城内扫荡”过程中对持有“手茧”“光头”“肩茧”“帽印”等可疑特征的平民进行的大量屠杀,以及日军士兵的掠夺、纵火、强奸等暴行。这些曾在此地发生的残酷行为,透过大量照片以及加害者、被害者、在场外国市民等的证词浮现出来。在无数令人痛心的照片与证言面前,我的视线开始变得犹豫不定。很多照片因黑白模糊而难以看清其具体样貌,但如果仔细凝视,也不难辨出一些似乎为人体的轮廓。当初我的视线对这些难以辨识的照片有踌躇,但渐渐地,我发现甚至对那些清晰的照片我也会避开视线。人性最阴暗的深渊,在我眼前一次又一次被展开。

无数证词也带来了同样的震撼。因为我中文和日文都可以阅读,所以我得以接触到双方的原始声音。但是,能理解并不代表内心有足够的空间去承受。当我看到日军士兵在日记中留下的残酷描写时,不禁再次浮现出在前往南京的高铁上所感受到的那种情绪:

「一路连打带骂地拉着160余人出了外国人居住的街区,来到古林寺附近筑有地堡的要塞地带。夕阳西下,仅能分辨出晃动的人影。这里只有不多的几所民宅。将他们关进池塘边一间单独的房间里,然后五人一组带出来用刺刀刺死…昏暗中,嗨、嗨,憋足劲呐喊着用刺刀捅着,捅死要逃走的家伙,或用枪砰砰的打。片刻间这里成了人间地狱。」

——日军第九师团步兵第七联队第二中队上等兵 并家又一 1937年12月22日日记

阅读被害者证言时,我试图以自己贫乏的想象力,重现他们当时的所见所感。但无论是语言还是想象力,都有其极限。而且,并非所有被害者都愿意用语言来讲述自己的经历。这些足以令观众身心俱疲的展览,终究只是那场巨大恐怖的一角而已。

「在几天之内,日军枪杀了我母亲,摔死了我弟弟,刀劈了我姐姐,有抓走了我父亲,只幸存9岁的我和7岁的弟弟,兄弟俩成为孤儿,后来分别被两家人收养。」

——南京大屠杀幸存者 姜根福

「经美国威尔逊医生检查,我身上被刺了三十多刀,嘴唇、鼻子都被刺破了,孩子也流产了」

——南京大屠杀幸存者 李秀英

展区内设有播放生还者证言影像的房间,但是我只看了一会儿便离开了。回想起来,那或许是一种对心理压力的本能性反应。然而,我后来才意识到,这也是一种对自己道义责任的逃避。离开南京后,那种自责的情绪在我心里萦绕不去。为了弥补那种情绪,我拜访了纪念馆的网站所整理的幸存者证言(目前正在改版中),并从大学图书馆借阅了南京大学历史系编辑的《侵华日军南京大屠杀幸存者证言集》。

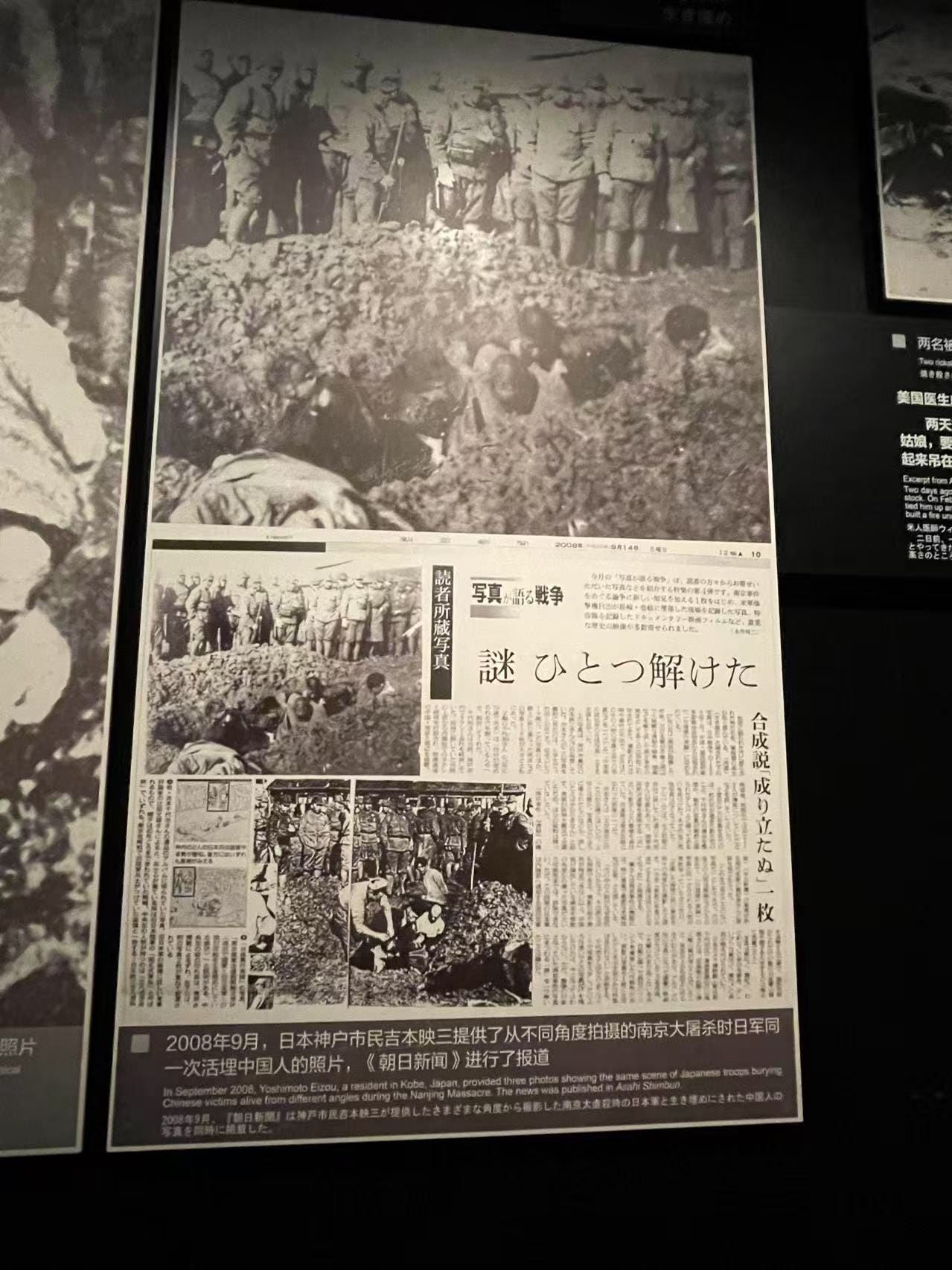

展览中一个令人印象深刻的部分,是介绍《朝日新闻》某篇报道的展区。这篇文章报道了一张据称拍摄到日军活埋中国人的胶卷照片被发现。这张照片在日本之前被很多极右人士怀疑为合成照片,因此其胶卷的发现具有重大意义。我能读懂日文,因此详细阅读了那篇报道的内容。其中,有一段展览没有用中文介绍的部分引起了我的注意。朝日新闻的记者在这篇文章中,对秦郁彦先生进行了采访,引用了他的分析。他肯定了这项发现的重要性,同时也表示虽然无法完全否定这张照片是国民政府出于宣传目的而雇人拍摄的可能性,但考虑到战争期间不太可能收集到这么多日军的军服与军帽,因此很有可能是一张真实的照片。大部分的中国人或许会费解,为什么这位“专家”要特意解释这一点,但对了解日本国内言论情况的我而言,不难理解其缘由。在日本国内,哪怕是再细微之处,也会被那些历史修正注意者挑刺、质疑;在这样的背景下,说到这种程度,是出于不得已。

另一个给我巨大冲击的是所谓的“万人坑”。那些原本只能靠我贫乏想象力勾勒的事实,突然以强烈的现实感呈现在我眼前。关于其真实性,在日本也存在诸多质疑的声音。但即便知晓这些“杂音”,这个展示仍然具有巨大的冲击力。仿佛那些仅在照片与证词中留存的屠杀的实体,重新在现代展示了其姿态。当历史在当下显现时,我们往往只能惊慌失措。

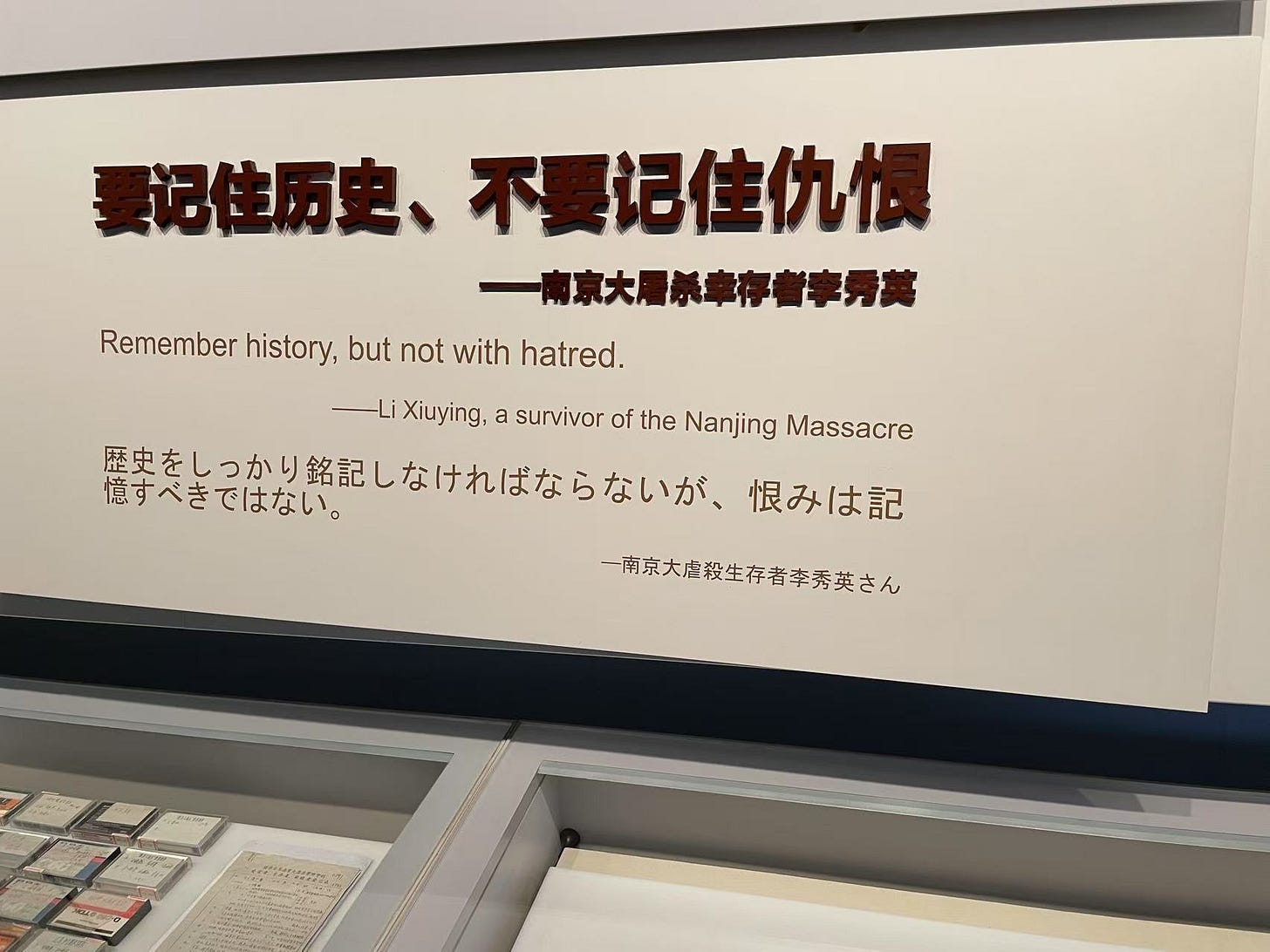

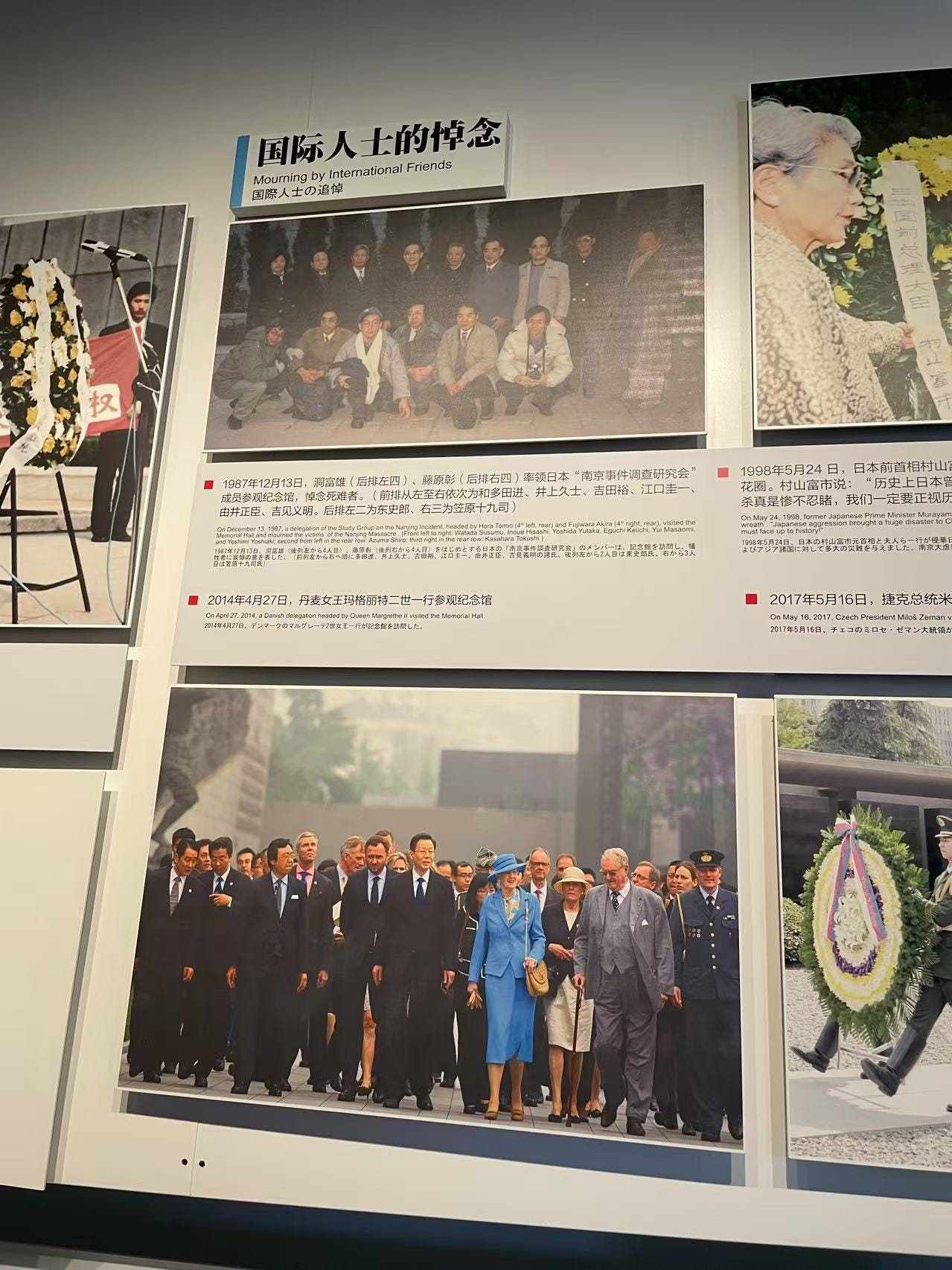

展览最后,以相对积极的内容进行了总结。幸存者李秀英的发言被引用:“要记住历史,不要记住仇恨”。展厅也介绍了包括日本前首相村山富市在内的日本知名人士的访问。即使曾发生过如此激起仇恨的事件,最后仍能留下这句面向未来的话语,作为一名日本市民,我感到由衷的感激。如何可以把受害者的苦难和创伤,转化为面向未来的起点,是思考历史时极其重要的一点。

参观了所有展厅之后,我在留言区写下了自己的感受,离开了纪念馆。在离开的路上,我与同学分享了彼此的感受。对此纪念馆,我和同学基本上都有正面的印象。相比之前一起参访过的在哈尔滨的“侵华日军七三一部队罪证陈列馆”,不管是展馆的展示,还是参观者的氛围,仇恨成分都少一些;例如,展览最后介绍了参观过此纪念馆的日本知名人士,同时刻写了对中日友好、和平的希望;观众的留言区,也感觉跟731博物馆的相比,写下对日本和日本人仇恨的留言少很多。

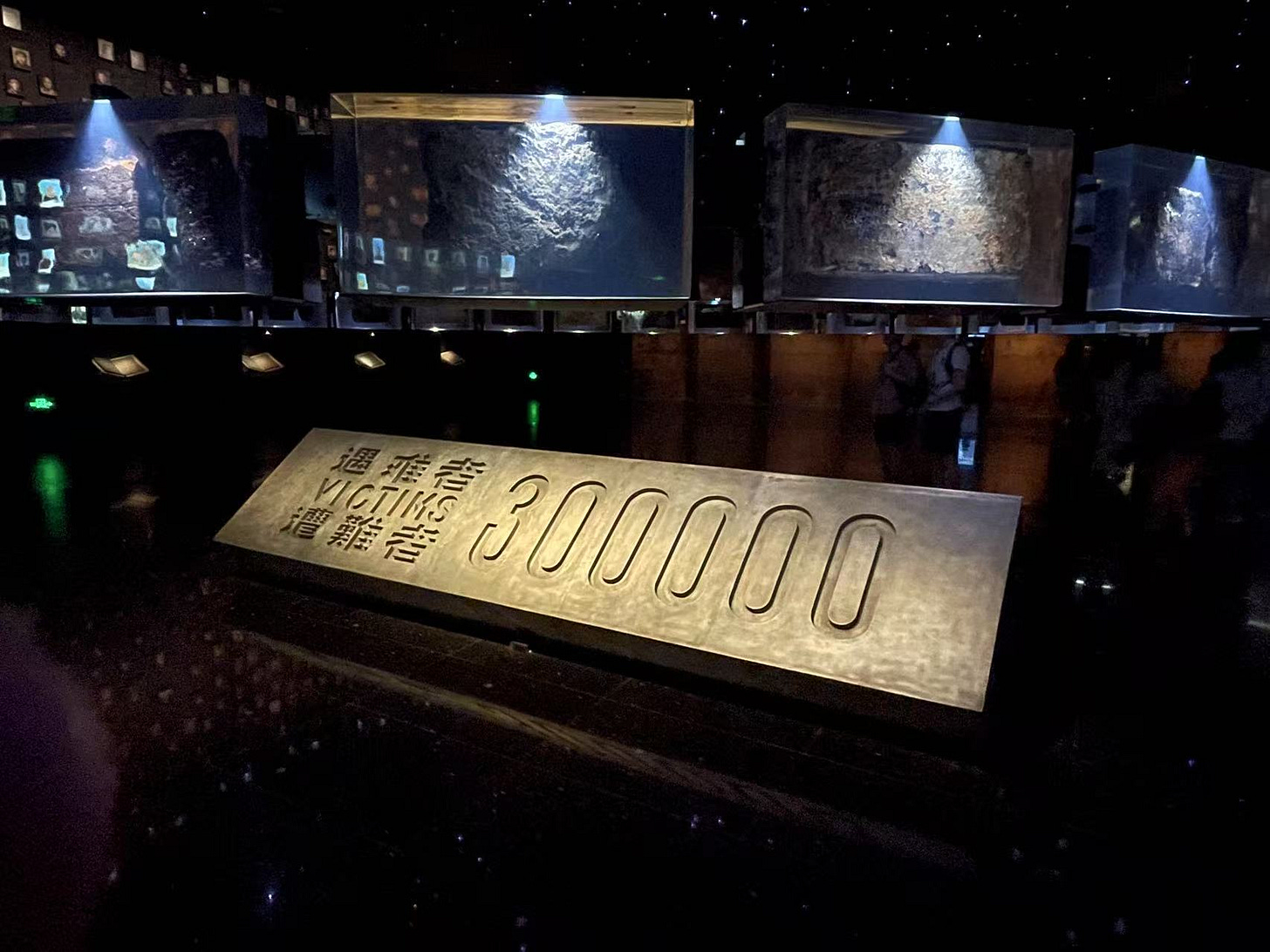

我的一位同学说,ta觉得这个纪念馆对受害者的口述记忆(oral memory)的工作做得很好。的确,从纪念馆开头的关于遇难者的展览可以看出,他们重视当事者在历史传承中应该扮演的角色;他们证言内容的展示以及证言时的视频,也在整个纪念馆的展示中占了重要位置,给大部分观众应该都留下了深刻的印象。我朋友还说,感觉30万这个数字实际上并非最为重要的,而更核心的则是对牺牲者的哀悼、遇难者的记忆传承,以及对他们创伤的疗愈。我完全赞同ta的观点,但是仍然觉得这个问题的根底应该有更错综复杂的问题群。

4. 结语

牺牲者“30万”这个数字在中国可谓一种“政治正确”。一定程度上,这个数字本身被视为承载着人们对这个事件,乃至整个日军侵华的历史。但是,毕竟在那场人间浩劫中的受害者应该包含更广阔的人群:生存者、遭受强奸的女性,受害者的亲人和朋友们,他们当然也是“南京大屠杀”的受害者。在《侵华日军南京大屠杀幸存者证言集》中,我们可以看到有不少人受到了日军士兵的暴行,身上留下伤痕或终生残疾[5],也有许多人失去了亲人[6]。

定量与定性因素之间似乎有永远都无法跨越的横沟。数字无法承载人们主观的复杂情感与思考;而个人的感受反而无法告诉人们一个现象的(客观事实层面的)整体图像。南京大屠杀这个历史悲剧,因为种种原因(例如,日本政府在战争期间隐藏了大量的证据,在投降后烧毁了大量的重要资料,以及中方无法在屠杀发生之后进行调查),已经很难在客观层面还原很多事实。牺牲者的数量是其中之一。从受过(通过史料考证)还原历史事实专业训练的两位历史学家,笠原十九司和秦郁彦的(在拥有学术和言论自由环境下)的犹豫,我们可以看出正确的受难者人数推算(除非,新的史料被大量发现)已经近乎不可能。在这种情况下,倾听当事者(包括受害者和加害者双方)的证言是我们能了解过去历史的重要途径。但是,这个无法以最直观的方式告诉我们整体事件的悲惨性;更直截地说,与花时间听当事者的证言相比,听○○万人受害能更容易让我们理解这个事件有多么悲惨。

通过展览可以看出,纪念馆一方面强调遇难者“30万”这一数字,但另一方面也记录并传承了受害者的记忆。所谓的“铭记历史”,不应仅停留在对数字以及教科书文本的表层认知,而更应意味着对于一个个受伤灵魂的共情与倾听。

通过参观南京大屠杀纪念馆,我不仅了解了那场人间浩劫及其历史背景,更深刻体会到,在数字与教科书的背后,承载着无数带着伤痕的灵魂。

[1] (秦郁彦 2007, 136)

[2] (秦郁彦 2007, 201)

[3] (秦郁彦 2007, 171)

[4] 比如说,正如笠原与秦的著作中所描述,在中日战争爆发之前,不仅日本政府与军部之间存在意见分歧,军部内部对于是否应当与中国全面开战也有着激烈的对立意见。即便战争已经开始,政府在面对战争时仍表现出相当消极的态度,与急于攻占南京的将领(如松井石根)形成了鲜明对比。此外,被认为记载了日本对中国征服野心的所谓“田中奏折”,在日本历史学界普遍被视为伪造文书。由此可见,日本是否真的在政府与军队层面拥有对中国乃至亚洲一以贯之的征服野心,这一叙述本身就存在诸多疑点。换句话说,在缺乏一致意志的情况下,日本为何最后走向侵略,这背后隐藏着极其复杂而深刻的问题,而这些却往往在这类单纯叙事中被忽视。如果进一步抽象地思考,我们不面对这样一个问题:国家这样一个复杂的主体,即使内部存在消极乃至反对的声音,为什么仍可能实行如此巨大的邪恶? 这种简化的叙事,只能在忽视对这个问题的前提下才可以成立。在当今世界,利用自身过去为受害者的历史记忆来正当化加害他者的国家与民族的例子,举不胜举。因此,以复杂方式面对复杂问题的重要性应为毋庸置疑的。

[5] 例如,马金义证言,因为殴打,他的左眼失去了视力(p.98-99);周兆坤证言,他的头上留下了“三寸多长的伤疤”;彭玉珍证言,她的右腿因为被日军殴打残废了;董良余证言,日军屡次用刀刺伤他,最终导致他的“肺被切除了二分之一”,“肋骨被拿掉了三根” (朱成山主编 1994, 98-100, 104-105, 147)。同样的例子是胜不胜数的。

[6] 例如,薛世金证言,当日军袭来之时,他躲到了后院小屋的一个角落,而他的母亲和有身孕的妻子躲在了一个地洞里;然而日军发现了他的母亲和妻子,母亲当场被刺伤身亡,妻子被送到鼓楼医院之后,抢救无效而死亡。马明华讲述,日军闯进他家,殴打他的母亲之后,将他的哥哥拽走;之后父母亲一直承受着精神创伤,而他的嫂子因为丈夫不回来,决定改嫁;日军的迫害使他们“家破人亡,妻离子散”。同样的例子是胜不胜数的。 (朱成山主编 1994, 157-158)

参考文献

[日]洞富雄著,毛良鸿、朱阿根译. 南京大屠杀. 上海: 上海译文出版社, 1987.

“南京大屠杀”史料编辑委员会、南京图书馆编辑. 侵华日军南京大屠杀史料. 南京: 江苏古籍出版社, 1985.

笠原十九司. 増補 南京事件論争史:日本人は史実をどう認識してきたか. 平凡社: 東京, 2018.

—. 南京事件. 東京: 岩波書店, 1997.

—. 南京事件 新版. 東京: 岩波書店, 2025.

朱成山主编. 侵华日军南京大屠杀幸存者证言集. 南京: 南京大学出版社, 1994.

秦郁彦. 南京事件:「虐殺」の構造(増補版)(《南京事件:“屠杀”的构造【增补版】》). 東京: 中央公論新社, 2007.

南京大学历史系编. 日本帝国主义在南京的大屠杀. 南京: 日本帝国主义在南京的大屠杀, 1979.

本多勝一. 本多勝一集 第23巻 南京大虐殺. 東京: 朝日新聞社, 1997.

孙宅巍. 澄清历史:南京大屠杀研究与思考. 南京: 江苏人民出版社, 2005.

孙宅巍. “论南京大屠杀的准备、实施和延伸.” 江海学刊, 2000: 136-141.